Beiträge auf: wdr5

Das Geistliche Wort | 14.09.2025 | 08:40 Uhr

Die Qual der Wahl

Aufstehen oder

liegenbleiben? Blaue oder schwarze Socken? Erst Kaffee oder erst

Spazierengehen? Den Kaffee in der Küche oder im Wohnzimmer oder im Garten?

Brötchen holen oder Brot essen oder doch Hafer-Joghurt oder vielleicht

frühstücken gehen? So viele Fragen und

Entscheidungen am Sonntagmorgen in den ersten fünf Minuten des Tages. Es ist

eine Qual diese Wahl. Ehrlicherweise: mir ist das schon viel zu viel. Ich habe lieber eine

klare Routine am Sonntag: Ich wache von selbst auf, dann wird schnell was

übergezogen – völlig egal was -, ich gehe eine Runde mit den Hunden spazieren

und dann gibt es einen schönen Latte Macchiato auf der plüschig grünen Sitzbank

in der Küche in aller Ruhe und Gelassenheit. Herrlich diese Routinen – mich

entlasten sie. Und ich weiß nicht, ob

es Routine war oder nicht – aber schön, dass Sie heute Morgen eingeschaltet

haben hier auf WDR5.

Ich bin Theresa Kohlmeyer vom Bistum Essen: Guten Morgen.

Musik 1: Guten Morgen liebe Sorgen

Ja klar, es ist gut Routinen zu haben, denn es entlastet und bewahrt vor der Qual der Wahl. Aber jede vorgegebene Entscheidung – und sei es nur durch die Routine – bedeutet umgekehrt: meine Freiheit wird beschnitten. Freiheit ist ein hohes Gut –aber sie kann auch überfordern. Sich ständig entscheiden zu müssen in unserer hochkomplexen Welt, wäre mir schlichtweg zu viel. Und da bin ich sicherlich nicht allein. Wie damit umgehen?

Neulich bei mir zuhause. Mein Mann und ich überlegten: Was Essen wir heute? Fragen wie diese sind in unserem Haushalt nicht gerne gehört und führen regelmäßig zu solchen Gesprächen: „Entscheide du“ – „nein, ich hab dich gefragt“ – „ist mir egal“ – „mir auch“ – „ich will das aber nicht entscheiden“. Das geht dann noch einige Zeit so hin und her. Entweder mündet es darin, dass wir uns gemeinsam für ein schnelles, aber ungesundes Essen a la Fastfoodkette entscheiden oder ich werde völlig wütend, weil ich doch einfach keine Lust habe, irgendetwas zu entscheiden. Dieses Gefühl keine Lust zu haben, etwas zu entscheiden, heißt Entscheidungsmüdigkeit. Und es trifft die Sache finde ich sehr auf den Punkt. Die Entscheidungsmüdigkeit hat eine psychologische Ursache. Jede Entscheidung – ist - anstrengend. Das bedeutet: Nach einer Phase von vielen Entscheidungen ist der Mensch mental erschöpft, weil eben jede einzelne Entscheidung Aufmerksamkeit und Selbstkontrolle fordert. Und wenn das dauernd geschieht, dann ist das Ergebnis nicht selten ein burn out! Ich bringe es einmal so auf den Punkt: Eine mögliche Schattenseite der Wahlfreiheit ist es, psychisch zu erkranken. Die Entscheidungsmüdigkeit kann auch dazu führen, sich schlecht zu entscheiden. Ich sagte ja schon: Wenn es bei der Frage: „Was essen wir heute?“ zwischen meinem Mann und mir darauf hinausläuft, die Fastfood-Lösung zu wählen, führt das bei uns beiden in der Regel zu Frust oder Unzufriedenheit. Dabei gibt es viele Tricks dem vorzubeugen. Es fängt damit an, sich im Vorfeld klare Regeln zu geben und zu überlegen: Was tut mir langfristig gut? Und was bin ich bereit, zu investieren – oder eben auch nicht? Es geht darum, dass ich mir Leitplanken gebe, die meine Entscheidungen mitsteuern.

Musik 2: Good Morning Starshine (aus dem Musical Hair/Oliver)

Die richtige Entscheidung zu treffen bei freier Wahl. Das ist gar nicht so einfach. Aber es wird von uns heute mehr als zu Zeiten anderer Generationen verlangt. Ich bin ein kleiner Musical-Nerd und finde dieses Thema in dem Musical „Hair“, das 1968 uraufgeführt wurde, großartig inszeniert. Und Sie hören schon: 1968 – das war die Zeit der Studentenunruhen. In dem Musical „Hair“ geht es um den jungen Claude. Der muss sich entscheiden, ob er hart-militärisch seinem Einberufungsbefehl in den Vietnamkrieg folgt oder weich sich den Anti-Kriegsprotesten und einer Gruppe Hippies in New York anschließt. Die Uraufführung am Broadway in New York war damals ein Schock für das Theaterpublikum. Das Musical thematisierte nämlich sehr offen den Konflikt zwischen persönlicher Freiheit und gesellschaftlichen Erwartungen bzw. Konventionen. Der Zeitgeist der 68er brach sich bahn: Die Abkehr von Konformität hin zur Individualisierung und damit zur Wahlfreiheit in vielen Lebensbereichen. Dazu gehörten damals auch Sexualität und die freie Wahl der Lebensform. Es ging letztlich darum mit der persönlichen Freiheit ein Menschenrecht durchzusetzen. Der Titel „Hair“ steht eben nicht nur dafür, dass es eine Zeit gab, in der selbst die Frage nach der Haarlänge reglementiert war und eigentlich nicht zur persönlichen Entscheidung stand, der Titel steht für freie Selbstbestimmung überhaupt.

Wenn ich selbst darüber heute nachdenke – und ich bin Jahrgang 1986 - dann kommt mir das vor, wie aus einer anderen Welt: Meine Haarlänge hat in meinem Leben schon öfter gewechselt. Aber vor allem habe ich in meinem Leben schon viele Entscheidungen in grundsätzlicher Freiheit getroffen: Wo, wie und mit wem ich leben will? Was ich arbeiten will? Mit wem ich meine Zeit verbringen möchte? Kaum vorstellbar, in all diesen Momenten keine freie Wahl gehabt zu haben... Ich bin froh über die Befreiung durch die sogenannten 68er – auch wenn sie auf der anderen Seite viele Verunsicherungen hervorgerufen haben und es nicht nur Frieden und Freude gab.

Musik 3: R.E.M.: Losing my religion

Eine Art Umbruch wie durch die 68er Studentenbewegung hat es in den 60er Jahren auch in der katholischen Kirche gegeben. Klar – es war ja auch derselbe geistesgeschichtliche Hintergrund. In diesen Zeitgeist hinein stellt Papst Johannes XXIII dann das zweite vatikanische Konzil - Zufall? Ich glaube nicht. Papst Johannes XXIII. hat das Konzil mit dem Wort „aggiornamento“, „Aktualisierung“ angekündigt. Aktualisierung ist aber nur dann notwendig, wenn sich Lebensumstände ändern, wenn der alte Rahmen nicht mehr passt. Genau das ist ja in den 1960er Jahren geschehen. Nach den Erfahrungen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war die Wahlfreiheit für das eigene Leben von hohem Wert: Den totalitären Nationalsozialismus galt es zu überwinden und diese Epoche aufzuarbeiten. Auch die Kirche spielte hier eine wichtige Rolle. Kirche und Religion wurden immer noch als Institutionen wahrgenommen, denen es vor allem um Pflichterfüllung geht: Sonntagspflicht, einzuhaltende Gebote, Essenvorschriften. Wie klug von Papst Johannes XXIII. im Dezember 1961 das Konzil offiziell einzuberufen. Damals sprach man davon, der Vatikan habe die Fenster geöffnet, damit frischer Wind – will heißen der Heilige Geist – hindurchwehen könne. Es ging darum die Zeichen der Zeit zu erkennen.

In der Rückschau kommt es mir so vor, als ob das Konzil damals schon wichtige Strömungen der Zeit vorweg gesehen hat: die Menschen sind nicht mehr eine passive Masse, die etwas empfängt, sondern: die Menschen wollen religiös autonom handeln. Mit dem Konzil wird die Eigenverantwortung gestärkt. In Deutschland wurden dann in den 1970er Jahren die Ideen des Zweiten Vatikanischen Konzils alltagstauglich beschrieben. Das geschah durch die sogenannte Würzburger Synode. Ein Meilenstein in der Stärkung der Eigenverantwortung der Gläubigen. Ich selbst habe mich als Theologin damit sehr beschäftigt, als ich die Religionslehrerinnen und -lehrer ausgebildet habe. Für den Religionsunterricht gilt seit der Würzburger Synode: Die Schülerinnen und Schüler sollen verantwortungsbewusstes Denken und Handeln mit Blick auf Glaube und Religion lernen. Auch atheistische Schüler brauchen Argumente für ihre Position. Auch das bietet der Religionsunterricht. Alle Vertreterinnen und Vertreter der Synode haben den Kern der religiösen Autonomie und die damit verbundene Verantwortung verstanden und folgerten: Entscheide, wie du deinen Glauben leben möchtest; wichtig ist: du entscheidest. Ich konkretisiere das einmal so: Wenn der Rosenkranz nicht mehr dein Gebet ist, dann ist das auch ok, aber vielleicht gibt es eine andere Meditationsform, die dich Gottesnähe spüren lässt. Die Eucharistiefeier ist nicht mehr dein Format, aber vielleicht ist es das Taizé-Gebet.

Für heute würde ich das so ausdrücken: Was ist deine Gottesdienstform? Ist es der Gottesdienst per Chat oder über WhatsApp? Und vielleicht muss ein neugeborenes Kind nicht direkt getauft werden: Aber wie wäre es ihm trotzdem Gottes Segen mit auf den Weg zu geben? Als Abteilungsleiterin im Bistum Essen für Liturgie und Glaubenskommunikation entwickle und unterstütze ich diese Kreativität auf dem eigenen Glaubensweg sehr gerne. Und es gibt so viele Alternativen und Möglichkeiten, den Glauben zu leben. Allerdings eines bleibt: Wenn er mir wichtig ist, dann muss ich mich damit auseinandersetzen, was ich brauche, um ihn lebendig zu halten. Dann muss ich mich zwischen all den unterschiedlichen Optionen entscheiden. Mir hilft dabei die Frage: Was brauche ich, um mich Gott nah zu fühlen?

Musik 4: Fury in the Sloughterhouse: Time to wonder

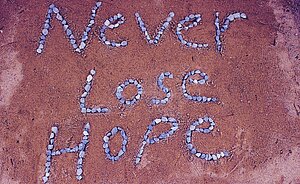

Zum Leben gehört es immer dazu: Ich muss mich entscheiden. Niemand kann mir vorher mit 100% Gewissheit sagen, welche Konsequenzen meine Wahl im aller letzten haben wird, es gibt keine Garantie. Ok, bei einfachen Entscheidungen ist das auch nicht so problematisch, aber wenn es um wesentliche Entscheidungen geht? Mir liegt heute noch ein besonderes Thema am Herzen, was mit Entscheidungen zu tun hat. Heute ist Kommunalwahl in NRW. Und wenn ich heute wählen gehe, bekomme ich keine Garantie, dass alles gut wird. Ich weiß sehr genau: Ein Wahlprogramm ist kein bindendes Versprechen. Und spätestens bei Koalitionsverhandlungen werden die politischen Karten neu gemischt. Und was ist in Krisensituationen: Was gilt dann? Also, wer wählen geht, geht immer auch ein Risiko ein. Und da helfen mir wieder die Leitplanken, die meine Entscheidungen mitsteuern. Konkret: Welche Werte sind mir wichtig?

Und – liebe

Zuhörerinnen und Zuhörer: Welche Werte sind Ihnen wichtig? Für meine

Werte nehme ich die Mühe auf mich, zu wählen –

denn es lohnt sich, nicht nur heute, wenn es

um die Kommunalpolitik geht.

Gute Entscheidungen und Wahlen mit wenig Qualen wünscht Ihnen für heute und die kommende Woche Theresa Kohlmeyer